2023-2024 учебный год

Тема 3

Классификация информационных процессов. Управление системой как информационный процесс

Чтобы вспомнить виды информационных процессов выполните интерактивное упражнение.

Протекание информационных процессов свойственно сложным объектам окружающего мира (системам).

Существуют естественные системы, или природные, т.е. созданные природой и искусственные системы - созданные человеком.

Связи соединяющие элементы систем принято делить на материальные и информационные.

Материальные связи - те физические силы, которые обеспечивают целостность системы.

Благодаря наличию информационных связей в системах осуществляются все информационные процессы прием, передача, хранение и обработка. Рассмотрим как пример передачу СМС сообщения по каналу сотовой связи.

Из схемы видно, что информационные процессы протекают не изолировано, а постоянно сменяют друг друга, сливаясь в единое целое. Этот сложный процесс необходимо согласовывать, управлять им. Отсюда можно сделать вывод, что управление системой - есть информационный процесс.

С точки зрения кибернетики, процесс управления рассматривается как функционирование системы управления. Эта система состоит из двух подсистем: объекта управления и управляющей системы.Кибернетическая модель управления выглядит следующим образом:

Где, в качестве и управляющей системы и управляемого объекта могут выступать человек, коллектив людей или техническое устройство.

Связи между этими подсистемами носят информационный характер.Процесс управления происходит по программе, если система способна к собственному программированию, то ее называют самоуправляемой

Под управлением понимают планомерное воздействие на некоторый объект с целью достижения определенного результата.

Домашнее задание: выполнить интерактивное задание

Тема 2. Системный анализ. Естественные и искусственные системы»

Главные вопросы урока

Что такое анализ?

Что такое синтез?

Для чего проводится анализ?

Чем отличается состав системы от ее структуры?

Анализ системы - это выделение ее частей с целью прояснения состава системы. На прошлом вы узнали, что каждая часть системы - это подсистема, и у этой подсистемы есть свои части. Однако невозможно раскладывать систему бесконечно. На чем-то придется остановиться, какие-то части принять за простые, далее неделимые элементы. Вопрос о том, на чем следует остановить «дробление» системы, зависит от цели исследования. Целью исследования системы является получение ее модели - приближенного представления об устройстве и функционировании системы. Полученная модель будет использоваться для прогнозирования поведения системы в некоторых условиях, для управления системой, для диагностики сбоев в функционировании системы и пр.

Однако необходимо так же знать структуру связей между частями системы. Только в совокупности состава и структуры можно понять состояние и поведение системы. Поэтому анализ системы - это только первый этап ее исследования, а второй – синтез.

Синтез - это мысленное или реальное соединение частей в единое целое. В результате синтеза создается целостное представление о системе, объясняется механизм системного эффекта.

! Системным анализом называется исследование реальных объектов и явлений с точки зрения системного подхода, состоящее из этапов анализа и синтеза.

В зависимости от глубины проведения системного анализа можно выделить следующие модели систем:

- Модель «Черный ящик» (достаточно знать входы и выходы системы)

- Модель состава (описание составляющих системы)

- Структурная модель (описание не только состава, но у связей между частями системы)

Структурная модель (схема) - граф, где вершины это элементы системы, а ребра и дуги отображают связи между элементами (материальные и информационные). Такие модели могут представлять собой как неориентированный граф, так и иерархическое дерево.

Пример структурной модели предметной области «Школа» (упрощенно)

Все существующие системы, по способу создания, принято разделять на естественные и искусственные.

Естественные системы - это природные системы. Искусственные системы создаются людьми. Некоторые системы объединяют в себе части естественного и искусственного происхождения.

Связи между элементами системы, по предмету связи, также разделяют на два вида: материальные и информационные. Материальные связи, обусловлены физическими силами связывающими элементы системы. Информационные связи необходимы для протекания информационных процессов внутри систем. Информация по таким связям передается в виде сигналов различной природы.

Домашнее задание

Один из примеров систем представить в виде схемы. Элементы, удаление которых приведет к потере системного эффекта выделить красным цветом)

2022-2023 учебный год

03.05.2023

Опасности информационного общества

Опасности информационного общества. Восхищаясь возможностями, которые несет информационное общество, не следует забывать о тех противоречиях, которые оно потенциально содержит и которые уже, по мере продвижения к нему, проявляются.

Следует понимать, что понятие «информационное общество» не лежит в том же круге понятий, которые связаны с понятиями «капитализм», «социализм» и пр., т. е. не указывает напрямую на характер отношений собственности и экономический уклад. Точно так же его не следует воспринимать как очередную утопию, сулящую всеобщее счастье.

Перечислим некоторые опасности и проблемы на пути к информационному обществу:

• реальная возможность разрушения посредством информационных технологий частной жизни людей и организаций;

• опасность всё большего влияния на общество средств массовой информации и тех, кто эти средства контролирует;

• проблема отбора качественной и достоверной информации при большом ее объеме;

• проблема адаптации многих людей к среде информационного общества, к необходимости постоянно повышать свой профессиональный уровень;

• столкновение с виртуальной реальностью, в которой трудноразличимы иллюзия и действительность, создает у некоторых людей, особенно молодых, малоизученные, но явно неблагоприятные психологические проблемы;

• переход к информационному обществу не сулит каких-либо перемен в социальных благах и сохраняет социальное расслоение людей; более того, к существующим видам неравенства может добавиться информационное неравенство, усилив тем самым социальную напряженность;

• сокращение числа рабочих мест в экономике развитых стран, не компенсируемое полностью созданием новых рабочих мест в информационной сфере, ведет к опасному социальному недугу — массовой безработице.

03.04.2023 и 05.04.2023

Автоматизированное проектирование

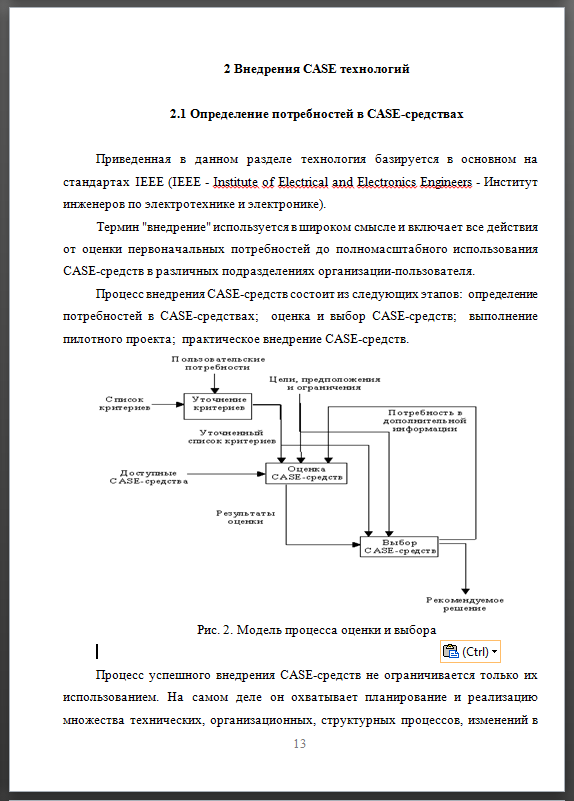

Автоматизированное проектирование – это автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.

Система автоматизированного проектирования (САПР)— организационно-техническая система, обеспечивающая автоматизацию проектирования аппаратов, двигателя и других объектов техники через методическое, программное, техническое, информационное и организационное обеспечение и соответствующую структуру проектного предприятия.

.

Состав и структура САПР

САПР — система, объединяющая технические средства, математическое и программное обеспечение, параметры и характеристики которых выбирают с максимальным учетом особенностей задач инженерного проектирования и конструирования. В САПР обеспечивается удобство использования программ за счет применения средств оперативной связи инженера с ЭВМ, специальных проблемно-ориентированных языков и наличия информационно-справочной базы.

Структурными составными составляющими САПР являются подсистемы, обладающие всеми свойствами систем и создаваемые как самостоятельные системы.

По назначению подсистемы САПР разделяют на два вида: проектирующие и обслуживающие

Проектирующие подсистемы непосредственно выполняют проектные процедуры. Примерами проектирующих подсистем могут служить подсистемы геометрического трехмерного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской документации, схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах.

Обслуживающие подсистемы обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, их совокупность часто называют системной средой (или оболочкой) САПР. Типичными обслуживающими подсистемами являются подсистемы управления проектными данными, подсистемы разработки и сопровождения программного обеспечения CASE (Computer Aided Software Engineering), обучающие подсистемы для освоения пользователями технологий, реализованных в САПР.

Структурирование САПР по различным аспектам обусловливает появление видов обеспечения САПР. Принято выделять семь видов обеспечения:

техническое (ТО), включающее различные аппаратные средства (ЭВМ, периферийные устройства, сетевое коммутационное оборудование, линии связи, измерительные средства);

математическое (МО), объединяющее математические методы, модели и алгоритмы для выполнения проектирования;

программное (ПО), представляемое компьютерными программами САПР;

информационное (ИО), состоящее из БД, систем управления базами данных (СУБД), а также включающее другие данные, используемые при проектировании; отметим, что вся совокупность используемых при проектировании данных называется информационным фондом САПР, а БД вместе с СУБД носит название банка данных (БнД);

лингвистическое (ЛО), выражаемое языками общения между проектировщиками и ЭВМ, языками программирования и языками обмена данными между техническими средствами САПР;

методическое (МетО), включающее различные методики проектирования, иногда к МетО относят также математическое обеспечение;

организационное (ОО), представляемое штатными расписаниями, должностными инструкциями и другими документами, регламентирующими работу проектного предприятия.

Формирование и использование моделей объекта проектирования в прикладных задачах осуществляется комплексом средств автоматизированного проектирования (КСАП) системы (или подсистемы).

05.04.2023

Трехмерная графика 3D (от англ. 3 Dimensions — «3 измерения») Graphics, Три измерения изображения) — раздел компьютерной графики, совокупности приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), предназначенных для изображения объёмных объектов.3D-моделирование — это процесс создания трехмерной модели объекта. Задача 3D-моделирования — разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. С помощью трехмерной графики можно и создать точную копию конкретного предмета, и разработать новое, даже нереальное представление до сего момента не существовавшего объекта.

Трехмерная графика - вид компьютерной графики, представляющий собой объемную модель какого-либо объекта. Для создания трехмерной модели требуются специальные программные и аппаратные средства. К программным принадлежат приложения 3D-визуализации. К аппаратным относят то, с помощью чего создается и отображается модель (компьютер, 3D-мониторы, 3D-принтеры).

Задача 3D-моделирования: разработать визуальный объёмный образ желаемого объекта. При этом образ может как копией готового (известного) объекта, так и разработанный с нуля.

Для создания трёхмерной графики необходимо знать расположение объекта, которое определяется системой координат. Основной является декартовая система координат.

В трёхмерной системе координат 3D-3-dimensional оси обозначаются как X, Y, Z, причём Z ось перпендикулярна плоскости XY. В разных программах ориентация Z оси может быть различной.

Местоположение объектов, выраженных по отношению к системе координат XYZ, называется мировой системой координат.

Трехмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, что включает построение геометрической проекции трёхмерной модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с помощью специализированных программ (однако, с созданием и внедрением 3D- дисплеев и 3D-принтеров, трехмерная графика не обязательно включает в себя проецирование на плоскость). При этом модель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания), так и быть полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала).

Для создания объёмного изображения существует несколько подходов:

1. От плоскости к объёму (когда рисуют плоский объект и для создания трёхмерного образа рассматривают объект с различных сторон также на плоскости, пример — чертежи).

2. От объёма к плоскости (в нём изначально создаётся трёхмерный образ и для получения серии плоских картинок делают снимки этого трёхмерного объекта с различных ракурсов, положений и т. д. Принцип реализуется в 3Ds Max, Cinema).

Достоинства трёхмерной графики:

· реалистичность;

· широкая сфера применения;

· свобода трансформации объектов.

Недостатки трёхмерной графики:

· значительный объём файлов;

· Программная зависимость.

2 Основные этапы процесса создания трехмерной модели.

Процесс создания трехмерной модели включает шесть этапа:

1. Моделирование.

2. Визуализация.

3. Вывод модели (печать либо на монитор).

1. Моделирование - создание модели из ничего, проектирование с помощью программных средств, задание соответствующих размеров, текстур, освещения (или создание объектов, которые будут на сцене). Создается, так сказать, каркас объектов, описывается математическими формулами.

Выделяют следующие типы моделирования:

- Моделирование на основе примитивов (под примитивами понимают простейшие параметрическое формы: углы, сферы, пирамиды). При визуализации эти объекты преобразуются в полигоны, но получаемая поверхность выглядит более гладкой за счёт специальных алгоритмов закраски.

- Моделирование на основе сечений. Объекты на основе сечений названы по аналогии с судостроением, в котором применяется натягивание поверхности на произвольное сечение. Сечение или плоские формы в этом способе располагают вдоль некоторого пути.

- Моделирование, основанное на использовании булевых операциях (пересечение, вычитание). Основой служат поверхности. При этом выделяют следующие поверхности: многоугольные каркасы, лоскутки (сплайн-моделирование), в этом в случае объекты изменяются с помощью контрольных точек. Образующие сплайны располагаются по краям создаваемой поверхности. Технология создания плавных форм и моделей, принцип: с помощью управляющих вершин можно воздействовать не только на крайние (контрольные) точки, но и на любую локальную область поверхности. Применяется для создания образов животных, людей.

- Моделирование по поверхности сплайновой сетки. При этом создаётся совокупность сплайнов в виде каркаса, на основе которого формируется поверхность.

2.Текстурирование — это придание поверхностям модели вида реальных материалов (дерево, металла, пластика). В процессе создания простейших примитивов каждому из них назначается цвет, который на самом деле не является цветом поверхности, а обозначает цвет каркасной структуры. Чтобы после визуализации объекта он стал реалистичным, применяют редактор материалов. В редакторе можно установить реальный цвет объекта, при этом он может быть основным (определяет покрытие всего объекта), обтекающим (определяет влияние фонового освещения), зеркальным (определяет наиболее яркие блестящие участки поверхности объекта) и т. д. В процессе создания материалов могут быть использованы карты текстур (растровые изображения реальных объектов) и процедурные карты (изображения, которые генерируются программным путём). В процессе создания объектов могут накладываться несколько карт одновременно. Это определяет эффекты текстурирования. Точное размещение материалов на поверхности объектов достигается кардитами проецирования. При создании материалов определяются такие свойства объектов, как отражение, преломление, прозрачность. При этом можно изменять силу света, тип поверхности. Это реализуется с помощью спец. алгоритмов.

3. Освещение — это добавление и размещение источников света аналогично студийной съёмке. Благодаря освещению можно сформировать тени объектов сцены, изменить свойства отображения материалов, общее настроение сцены.

4 Анимация — это процесс создания движения путём просмотра быстро сменяющихся кадров (изменение во времени каких-либо свойств объектов, например положения в пространстве, размеры, и материалов, например цвет, прозрачность). Для создания иллюзии движения зачастую прибегают к математическому описанию этого движения.

5. Визуализация необходима для формирования окончательного изображения. Операция носит название рендеринга (англ. render – визуализация). При реализации учитывается:

- качество изображения, при этом под качеством изображения понимаются эффекты сглаживания, создание скруглённых диагональных линий (рёбер), количества шагов в полигональной сетке;

- освещение, например: объёмный свет, прожекторы и их количество и т. д. Чем более сложные эффекты освещения применены, тем более значительные ресурсы требуются для вычислений

- размер изображения, при этом под размером может пониматься как габаритное изображение, так и его разрешение в пикселях.

Осуществляется с помощью программных средств

6. Вывод на печать, либо на экран монитора полученной визуальной модели - последний этап. Передовые технологии не стоят на месте, ученые изобретают новинки техники, к ним и относятся 3D-мониторы и 3D- принтеры.

.

3 Виды, принципы создания и использование 3D-моделей

Виды 3D - моделей:

1) Каркасная модель: − представляет форму деталей в виде конечного множества линий. Для каждой линии известны координаты концевых точек и функция линии (используется редко в специальных задачах).

2) Поверхностная модель: − представляет форму деталей с помощью ограничивающих ее поверхностей (данные о гранях, вершинах, ребрах, функции поверхностей) (особое место - в моделировании транспорта, корпуса аэродинамических поверхностей, лопатки, обшивки фюзеляжа…)

3) Объемные твердотельные модели: − дополнительно содержат в явной форме сведения о принадлежности элементов внутреннему или внешнему по отношению к детали пространству.

Существует 2 основных принципа создания трехмерных моделей:

· Наглядность.

· Информативность.

Наглядность - это свойство изображения заключается в правильном и ясном представлении об объекте моделирования. Наглядность создается внешним оформлением трёхмерной модели, цветовой гаммой, системой обозначений, формами и размерами элементов содержания изображения, его текстурой и структурой, т.е. наглядность трехмерной модели – это возможность зрительного восприятия пространственных форм, размеров и размещения изображённых объектов. Чем детальнее модель, тем больше объектов с большими подробностями показанных на модели. При этом в целях повышения наглядности изображения проводят оптимизацию данных, то есть объекты, имеющие второстепенное значение, на модели не показывают.

Информативность - свойство трехмерных изображений определяющееся, прежде всего, наличием в них разнообразных пространственных характеристик. Максимум информативности трёхмерных изображений означает подробный, детальный показ внешнего облика, пространственного положения, размеров и форм всех сколько-нибудь существенных элементов пространства

13/02/2023

Тема: «Модели оптимального планирования. Стратегическая цель

планирования»

1. Изучить пар.20

2. Ознакомиться с материалом

Создание отчетов

Отчет – настраиваемое диалоговое окно, позволяющее организовать форматированное представление данных, предназначенное для вывода на экран, принтер или в файл. В СУБД MS Access отчеты являются объектами базы данных.

Отчеты представляют собой наилучшее средство для представления информации из базы данных в виде печатного документа. По сравнению с другими средствами вывода данных на печать, отчеты обладают 2-мя принципиальными преимуществами:

– предоставляют широкие возможности для группировки, сортировки и вычисления промежуточных и общих итогов для больших наборов записей (вычисления можно производить в разрезе группы, нескольких групп и по отчету в целом);

– позволяют осуществлять вывод данных в виде, приближенном к стандартным бланкам документов.

Этапы создания отчета.

На первом этапе разрабатывается на бумаге макет будущего отчета. При этом, указывается: из какой таблицы или запроса необходимо отображать данные, определяются уровни группировки и сортировки данных, какие поля должны быть представлены в отчете и какие элементы управления будут использовать для отображения данных, нужны ли вычисляемые поля, какие графические элементы будут использоваться для придания отчету профессионального вида.

На следующем этапе происходит конструирование отчета средствами СУБД.

2. Средства СУБД MS Access для создания отчета

Для создания нового отчета в СУБД MS Access необходимо перейти в окне базы данных на вкладку Отчеты и щелкнуть по кнопке Создать. В появившемся диалоговом окне Новый отчет (рис.10.1) выбрать средство создания отчета.

Все средства, перечисленные в списке диалогового окна Новый отчет, можно разделить на три основные группы:

– средства автоматического создания отчетов (Автоотчет: в столбец, Автоотчет: ленточный);

– мастера создания отчетов (Мастер отчетов, Мастер диаграмм и Почтовые наклейки);

– конструктор создания отчетов.

Рис.10.1. Диалоговое окно Новый отчет

Средства автоматического создания отчетов позволяют на основе выбранного источника данных: таблицы или запроса, создать отчет соответствующего вида.

Мастера создания отчетов позволяют создавать отчеты в режиме диалога с пользователем. С помощью мастеров можно сформировать источник данных для отчета, выбрать вид представления данных, определить поля для группировки, сортировки и подведения итогов, выбрать итоговые функции по группе, определить макет отчета и стиль оформления, а также задать имя отчета.

Конструктор отчетов является основным средством позволяющим создавать отчеты любой сложности вручную. Вид отчета и его содержание зависят от квалификации разработчика отчета.

Обычно для создания прототипа отчета используются автоматические средства создания отчетов или мастера, а уже в конструкторе отчетов вид отчета доводится до профессионального вида.

Работа с отчетами может происходить в трех режимах: в режиме Предварительный просмотр ![]() , в режиме Образец

, в режиме Образец ![]() и в режиме Конструктор

и в режиме Конструктор ![]() .

.

Режим Предварительный просмотр предназначен для формирования отчета и вывода всех данных из источника записей на экран, режим Образец предназначен для быстрого формирования отчета на основе механической подстановки данных из нескольких записей источника данных (критерии выборки и сортировки игнорируются), режим Конструктор предназначен для создания и изменения структуры отчета. Для изменения режима работы с отчетом можно воспользоваться кнопкой Вид на панели инструментов Конструктор отчетов или аналогичной командой меню Вид.

3. Создание отчета в режиме Конструктор

Для создания отчета в режиме Конструктор необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить параметры страницы.

2. Выбрать или создать источник записей для отчета.

3. Определить уровни группировки и сортировки.

4. Разместить поля источника записей в отчете.

5. Добавить вычисляемые и свободные элементы управления.

6. Настроить свойства элементов управления и разделов отчета.

7. Отформатировать отчет с целью придания профессионального вида.

8. Сохранить отчет, задав имя.

3.1. Настройка параметров страницы отчета

Основное назначение отчета – вывод на печать информации из базы данных в форматированном виде (приближенном к бланку бумажного документа). Поэтому прежде чем конструировать отчет (размещать в отчете элементы управления) необходимо настроить параметры страницы отчета (выбрать принтер, определить размер листа и его ориентацию, установить размеры полей и т. п.).

При физическом отсутствии принтера необходимо установить принтер программно с помощью команды операционной системы Пуск | Настройка | Принтеры | Установка принтера.

Для настройки параметров страницы отчета необходимо выполнить команду Файл | Параметры страницы …. Диалоговое окно Параметры страницы представлено на рис.10.2.

вкладка Страница (а) вкладка Поля (б)

Рис.10.2. Диалоговое окно Параметры страницы

Параметры страницы настраиваются для каждого отчета.

Если существует возможность вывода отчетов на различные принтеры, то в диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Страница можно выбрать необходимый тип принтера. Диалоговое окно Выбор принтера представлено на рис.10.3.

Рис.10.3. Диалоговое окно Выбор принтера

От типа выбранного принтера зависят другие параметры страницы (см. рис.10.2): максимальный формат и размер бумаги, минимальные размеры полей, тип подачи бумаги.

От типа выбранного принтера и настройки его свойств зависит цветность отчета: вывод в цветном или черно-белом варианте.

3.2. Структура отчета

Структура отчета в режиме Конструктор представлена на рис.10.4. Любой отчет имеет следующие разделы:

– заголовок отчета (выводится только на 1-м листе отчета (титульном листе) и может содержать наименование отчета, логотип фирмы, юридический адрес предприятия и т. п.);

– верхний колонтитул (выводится в верхней части каждой страницы и может содержать заголовки, дату печати, номер страницы и т. п.);

– область данных (предназначена для вывода полей из запроса или таблицы – источника записей для отчета);

– нижний колонтитул (выводится в нижней части каждой страницы и может содержать заголовки, дату печати, номер страницы и т. п.);

– примечание отчета (выводится только на последнем листе отчета и может содержать итоговые расчеты, выводы по отчету и т. п.).

Из всех перечисленных разделов обязательным является раздел – область данных.

Разделы заголовок отчета и примечание отчета отображаются/скрываются в окне Конструктора одновременно. Такой же принцип отображения/скрытия и у разделов верхний и нижний колонтитул (см. рис.10.4).

При группировке записей в окно Конструктора отчетов (см. рис.10.4) могут быть добавлены для каждой группы, а в отчетах можно определить до 10 уровней группировки и сортировки, независимо следующие разделы:

– заголовок группы (выводится в начале каждой новой группы и может содержать поле, по которому проводится группировка);

– примечание группы (выводится в конце каждой группы и может содержать итоговые значения по группе).

Высоту области любого раздела отчета можно изменять с помощью мыши, перетаскивая нижнюю часть раздела вверх или вниз.

Ширину отчета настраивают исходя из выбранного размера бумаги, ориентации листа и размеров печатных полей.

Пример определения ширины отчета для бумаги формата А4 представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Параметры | Ориентация листа | |

книжная | альбомная | |

Ширина листа (стандарт) | 210 мм | 297 мм |

Высота листа (стандарт) | 297 мм | 210 мм |

Левое поле (настройка) | 20 мм | 20 мм |

Правое поле (настройка) | 20 мм | 20 мм |

Ширина отчета (расчет) | 210 – 20 – 20 = 170 мм | 297 – 20 – 20 = 257 мм |

Ширина отчета не должна превышать расчетного размера, т. к. информация, выводимая в отчете, будет разорвана на нескольких страницах.

Изменить ширину отчета можно с помощью мыши, перетаскивая правую границу отчета влево или вправо.

Также как и в форме, в любой раздел отчета можно вставлять различные элементы управления: присоединенные, вычисляемые и свободные. Выражения в вычисляемых полях отчета формируются по тем же правилам, что и для форм:

= [Цена] * [Количество]

= SUM([Стоимость]

= Фамилия & " " & Left(Имя; 1) & "."

С помощь элемента управления Подчиненная форма/отчет в главный отчет можно внедрять подчиненные отчеты.

Для каждого элемента управления, раздела и отчета в целом могут быть уточнены свойства.

Сформированный отчет Бланк заказа в режиме Конструктор и режиме Предварительный просмотр представлен на рис.10.5.

Рис.10.5. Отчет Бланк заказа в режиме Конструктор (а) и в режиме Предварительный просмотр (б)

Рис.10.6. Окно свойств поля ПорядковыйНомер

Для вывода каждой группы (бланка заказа) на отдельной странице необходимо установить в окне свойств раздела Примечание группы "КодЗаказа" на вкладке Макет значение свойства Конец страницы: После раздела (рис.10.7).

Рис.10.5. Окно свойств раздела ПримечаниеГруппы1

3.3. Форматирование отчета

Одним из элементов окна Конструктора отчетов является панель инструментов Формат форма/отчет, содержащая кнопки и раскрывающиеся списки, облегчающие выбор параметров форматирования (цвета, шрифта, толщины линий, способа выравнивания и т. п.).

Под форматированием понимается и размещение элементов управления в разделах отчета, выравнивание элементов управления, изменение размеров элементов управления, установка интервалов между элементами управления. Для выполнения эти операций можно использовать мышь или воспользоваться командами меню Формат (Выровнять …, Размер …, Интервал по вертикали … и Интервал по горизонтали …).

Для более быстрого выполнения операций по форматированию отчета можно настроить панель инструментов Формат форма/отчет, скопировав на нее кнопки из меню Формат.

Тема: «Практическая работа № 2.

Создание базы данных с помощью СУБД»

1. пар.6,7 повторить

2. Ознакомиться с видео

3. Выполнить ПР стр. 167-173 в программе

Microsoft Office Access

Тема «Этапы

создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД»

1. Пар.7 – изучить

2. Ознакомиться с

материалом

2021-2022 учебный год

16.05.22

Как правильно писать реферат

Почему важно все это знать? Дело в том, что этот тип самостоятельных работ задают в тех случаях, когда преподаватель сомневается в оценке или хочет предоставить шанс повысить общий балл. Но из-за ошибок и незнания, как делается реферат, студент в 7 из 10 случаев получает заниженную оценку.

На заметку!

Около 90% учащихся колледжей и вузов несерьезно относятся к реферату, считая его менее важным типом работ по сравнению с контрольными, лабораторными, отчетами по практике и т.д.

Давайте вместе достигнем конечной цели и узнаем, как правильно написать реферат, чтобы улучшить итоговую оценку.

Общие правила о том, как делать реферат

Перед тем как делать реферат, нужно изучить основные положения по созданию этого типа работ. Вот самые главные из них:

- Для написания реферата используют несколько источников, так как работа на базе одного материала будет докладом.

- Нельзя брать из источника не переработанную информацию. Нужно обязательно добавить свои мысли и умозаключения, чтобы добиться высокой уникальности работы.

- Для создания реферата не используют пересказ и перефразирование. Вся информация используется в обобщенном виде.

Когда преподаватель дает студенту задание на написание реферата, это и есть цель, которой нужно добиться: изучить тему, дать ответ на вопрос. Цель такой работы – развить навыки самостоятельности и организованности.

Узкие правила: изучаем структуру

Здесь перечисляем все правила, как сделать реферат так, чтобы преподаватель остался доволен.

Начните с изучения структуры этого типа работ:

- Титульный лист

- Содержание / План / Оглавление

- Введение

- Основная часть

- Заключение

- Библиографический список.

Давайте более подробно изучим каждый из этих элементов, чтобы вы получили максимально полное представление о том, как пишется реферат.

Титульный лист

Для оформления титульного листа следует руководствоваться только ГОСТами или внутренними требованиями вашего учреждения образования (ознакомиться с ними можно в деканате или в книжке методической литературы).

Вот информация, которую всегда отображают на титульном листе:

- наименование учебного заведения;

- тема реферата;

- название предмета;

- ФИО учащегося и преподавателя;

- Город и год сдачи работы.

На заметку!

Всегда рассматривайте реферат как образец ваших способностей. А титульный лист – лицо вашей работы. Проследите, чтобы он был аккуратно и правильно оформлен.

Образец того, как делается титульный лист реферата:

Содержание (оглавление)

Содержание представляет собой краткий план информации в порядке ее появления по тексту и указанием номеров страниц.

В некоторых случаях (с разрешения преподавателя) содержание может представлять собой обычный план. Оформит его можно простым нумерованным или маркированным списком без указания страниц.

Образец, как делать содержание реферата:

Введение

Сразу за содержанием следует введение реферата – раздел, где студент описывает цель и задачи реферата. Тут же можно указать актуальность рассматриваемой проблемы, способы ее исследования, общий разбор используемых материалов.

Введение редко удается написать с первого раза. Специалисты рекомендуют делать эту часть работы после того, как учащийся завершит написание основной части реферата.

Образец, как писать введение реферата:

Основная часть

Собственно, ради этой части и затевалась вся история с написанием реферата. Здесь учащийся излагает свои мысли о проблеме, резюмирует информацию, полученную из разных источников.

Данные в основной части должны быть представлены логично и последовательно, иметь четкую структуру. Каждый следующий абзац – это новая мысль и логическое продолжение предыдущего абзаца.

Здесь разрешено использовать изображения и цитаты, приводить результаты исследований по теме. Так можно показать преподавателю более глубокую работу над материалом и изучение проблемы.

Образец того, как написать основную часть реферата:

Заключение

Именно в этой части автор приводит свои умозаключения и делает выводы, обосновывает собственный взгляд на описываемую проблему и отношение к теме реферата.

Изучите приведенный ниже образец того, как делается заключение реферата:

Список литературы (библиографический список)

В этой части автор приводит все используемые при создании реферата источники. Чаще всего, именно с этой частью студенты испытывают затруднения из-за специфики оформления библиографического списка.

Существует четкая хронология, как следует упоминать источники:

- все материалы приводятся в алфавитном порядке;

- сначала книги, потом ссылки на электронные источники;

- если в работе использованы нормативные акты, их размещают раньше остальных

Вот образец оформления списка литературы реферата:

Как правильно делать реферат: советы и лайфхаки

- Если преподаватель дает право выбрать тему, смело берите ту, которая нравится самому автору. Практика показывает: чем больше автор сам увлечен тематикой, тем интереснее он преподносит материал.

- При выборе темы учитывайте не только ее интерес, но и наличие материалов. Вряд ли будет польза от реферата с интересной информацией, если по ней не найти источников. Ведь чаще всего собственных сведений для написания такой работы недостаточно.

- При отборе материалов обязательно фильтруйте информацию, оставляя только актуальную. Никому не интересно слушать устаревшие данные.

- При поиске сведений для реферата обязательно записывайте название источника, откуда черпаете информацию. Это нужно для дальнейшего составления библиографического списка.

- Посещайте библиотеку. Мало того, что там больше вероятность найти нужную информацию, так еще и можно воспользоваться помощью местных работников, которые обязательно подберут что-то по теме.

- Сразу после выбора темы постарайтесь продумать план работы. Это поможет более структурированно подходить к выбору источников.

План работы над рефератом

Начинать написание реферата следует с выбора темы. Потом в ней выявляется проблема и ищутся пути решения.

На заметку!

Чтобы найти решение задачи, сформулируйте тему в виде вопроса.

Далее идет непосредственный поиск материалов. Специалисты рекомендуют использовать не меньше 3-х источников для школьников и не меньше 5 – для старшеклассников и студентов. Сразу же делайте список литературы.

Теперь можно приступить к составлению плана работы над основной частью.

Можно приступать к черновому написанию реферата. Когда он будет завершен, обязательно проверьте и приступайте к созданию чистовика.

Частые ошибки при написании реферата

При составлении реферата изучите ошибки, которые учащиеся совершают чаще всего, чтобы избежать их в своей работе:

- Низкая уникальность материала. Преподаватели всегда проверяют работы на плагиат. Поэтому просто списать и сдать не получится, иначе преподаватель в лучшем случае вернет на доработку, а в худшем – поставит низкую оценку. А ведь ваша цель – улучшить свой балл.

- Разговорный или художественный стиль. Так как реферат – это разновидность научных работ, то и написан он должен быть в научном стиле. Это главное требование ГОСТов и вузов.

А вот что касается оформления, то тут учащийся может использовать фантазию, потому что к реферату нет особо строгих требований. Главное – соблюдать структуру и использовать ценную и актуальную информацию по теме. А шрифты, отступы, оформление рисунков и таблиц – это уже не так важно.

03.02.22

Моделирование корреляционных зависимостей (§19)

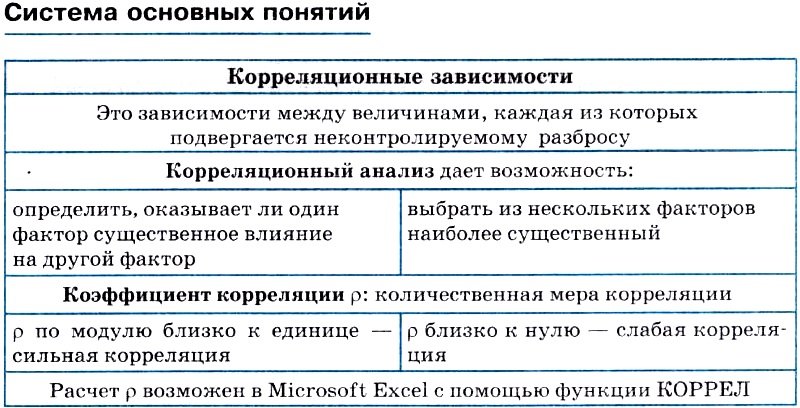

Корреляционные зависимости

Зависимости между величинами, каждая из которых подвергается не контролируемому полностью разбросу, называются корреляционными зависимостями.

Зависимости между величинами, каждая из которых подвергается не контролируемому полностью разбросу, называются корреляционными зависимостями.

Раздел математической статистики, который исследует такие зависимости, называется корреляционным анализом. Корреляционный анализ изучает усредненный закон поведения каждой из величин в зависимости от значений другой величины, а также меру такой зависимости.

Оценку корреляции величин начинают с высказывания гипотезы о возможном характере зависимости между их значениями. Чаще всего допускают наличие линейной зависимости. В таком случае мерой корреляционной зависимости является величина, которая называется коэффициентом корреляции. Как и прежде, мы не будем писать формулы, по которым этот коэффициент вычисляется; их написать нетрудно, гораздо труднее понять, почему они именно такие. На данном этапе достаточно знать следующее:

• коэффициент корреляции (обычно обозначаемый греческой буквой ρ) есть число из диапазона от -1 до +1;

• если это число по модулю близко к 1, то имеет место сильная корреляция; если к 0, то слабая;

• близость ρ к +1 означает, что возрастанию значений одного набора соответствует возрастание значений другого набора, близость ρ к -1 означает, что возрастанию значений одного набора соответствует убывание значений другого набора;

• значение ρ легко найти с помощью Excel, так как в эту программу встроены соответствующие формулы.

В Excel функция вычисления коэффициента корреляции называется KOPPEЛ и входит в группу статистических функций. Покажем, как ею воспользоваться. На том же листе Excel, где находится таблица, представленная на рис. 3.7, надо установить курсор на любую свободную ячейку и запустить функцию KOPPEЛ. Она запросит два диапазона значений. Укажем, соответственно, В2:В21 и С2:С21. После их ввода будет выведен ответ: ρ = 0,500273843. Эта величина говорит о среднем уровне корреляции.

Наличие зависимости между хозяйственными затратами школы и успеваемостью нетрудно понять. Ученики с удовольствием ходят в чистую, красивую, уютную школу, чувствуют там себя, как дома, и поэтому лучше учатся.

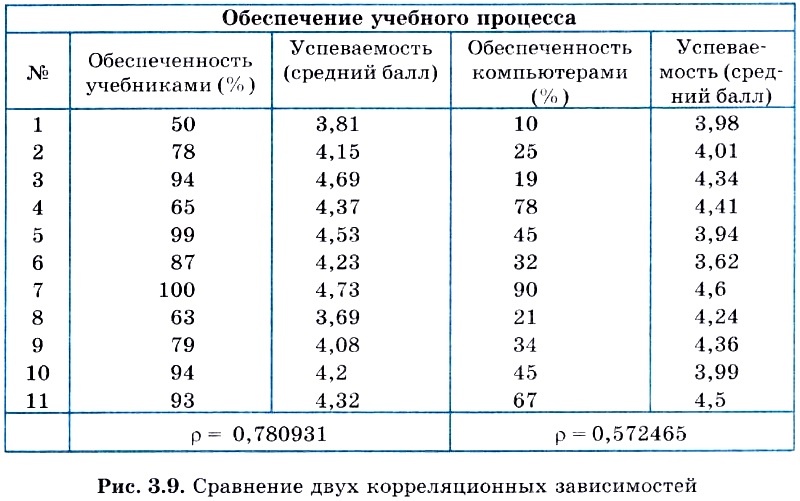

В следующем примере проводится исследование по определению зависимости успеваемости учащихся старших классов от двух факторов: обеспеченности школьной библиотеки учебниками и оснащения школы компьютерами. И та, и другая характеристика количественно выражается в процентах от нормы. Нормой обеспеченности учебниками является их полный комплект, т. е. такое количество, когда каждому ученику выдаются из библиотеки все нужные ему для учебы книги. Нормой оснащения компьютерами будем считать такое их количество, при котором на каждых четырех старшеклассников в школе приходится один компьютер. Предполагается, что компьютерами ученики пользуются не только на информатике, но и на других уроках, а также во внеурочное время.

В таблице, изображенной на рис. 3.9, приведены результаты измерения обоих факторов в 11 разных школах. Напомним, что влияние каждого фактора исследуется независимо от других (т. е. влияние других существенных факторов должно быть приблизительно одинаковым).

Для обеих зависимостей получены коэффициенты линейной корреляции. Как видно из таблицы, корреляция между обеспеченностью учебниками и успеваемостью сильнее, чем корреляция между компьютерным обеспечением и успеваемостью (хотя и тот, и другой коэффициенты корреляции не очень большие). Отсюда можно сделать вывод, что пока еще книга остается более значительным источником знаний, чем компьютер.

15.11.21

Рекомедации по выполнению проекта "База данных"

1. Выбрать тему для создания информационной системы

2.Построить модель данных для выбранной предметной области

3. Подготовить информацию для заполнения базы данных

Образец есть в учебнике на стр. 176-177

08.11.21

Практическое задание

Тема: «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная комиссия»»

Цель работы: закрепление навыков по созданию и заполнению таблиц; отработка приемов реализации сложных запросов на выборку.

Используемое программное обеспечение: Microsoft Access 2003.

ЗАПРОС – это команда на выполнение определенного вида манипулирования данными. Существуют самые разные виды запросов: запросы на выборку, на удаление или обновление данных.

Многотабличные БД позволяют в одном запросе задействовать данные из любых связанных таблиц. Рассмотрим наиболее распространенный вид запроса - запрос на выборку данных. Организовать выполнение такой команды можно несколькими способами.

- записать команду на универсальном языке SQL (Structured Query Language), на котором формулируются запросы во многих СУБД.

- для пользователей в MS Office существует также возможность не составлять запросы непосредственно на этом языке, а реализовывать их при помощи более высокоуровневого средства – Построителя выражений. Однако, и в этом случае, пользователь должен первоначально правильно сформулировать условия выбора на языке математической логики.

Общий вид команды запроса на выборку имеет следующий формат:

Условие выбора в команде это логическое выражение, которое должно быть истинным для отбираемых записей БД.

На языке SQL условие выбора строится на языке математической логики, по правилам описания логических выражений, уже знакомым нам, например, по языку программирования Паскаль.

Сложные логические выражения строятся из простых, объединенных логическими операциями конъюнкция - И (AND), дизъюнкция - ИЛИ (OR) и отрицание НЕ (NOT). Имена полей выступают в качестве переменных, которые при помощи операций отношений (<, >, >= ,<=, <>) сравниваются с соответствующими им по типу константами или значениями других полей. Эти константы могут быть числового, текстового, логического типов, датами в разных форматах.

Важно уяснить правила выполнения операций конъюнкции (И) и дизъюнкции (ИЛИ) при реализации запросов на выборку. Каждая из этих операций выполняется над двумя или несколькими условиями (отношениями). Операция ИЛИ объединяет в одну выборку записи, удовлетворяющие хотя бы одному из условий. Операция И работает иначе: сначала выбираются все записи, удовлетворяющие первому условию, затем из отобранных записей выбираются те, которые удовлетворяют второму условию (и т. д., если еще имеются условия). Построение запросов в КОНСТРУКТОРЕ запросов.

В Конструкторе запросов используется своеобразный табличный способ представления условий отбора.

Для получения запроса часто не требуется извлекать данные из всех таблиц БД. При формировании запроса сначала строится подсхема (выбираются те таблицы, которые в нее войдут).

В Конструкторе реализация запроса осуществляется в форме таблицы и выполняется в следующем порядке:

- В первой строке указываются поля, участвующие в запросе.

- Вторая строка содержит имя таблицы, из которой извлекается соответствующе поле.

- В третьей строке выбирается, если это необходимо, порядок сортировки .

- Флажки в четвертой строке отмечают признак вывода данного поля на экран при выполнении запроса.

В последующих строках в ячейках таблицы конструктора записываются условия, накладываемые на значения соответствующих полей. При этом условия, стоящие в одной строке, должны выполняться одновременно, т. е. они соединяются между собой операцией И; условия в разных строках соединяются операцией ИЛИ.

Таблица играет роль фильтра при отборе записей из БД: сначала отбираются записи, удовлетворяющие условиям первой строки, затем к ним добавляются записи, удовлетворяющие условиям второй строки и т.д.

11.11.21

ТЕСТ👉https://onlinetestpad.com/horx5hg7ff4za

01.11.21 "Создание базы данных"

Тема

«Этапы создания базы данных»

1.Прочитать текст § 5 - 7

(с.31-49), изучить.

2.Ознакомтесь с видеоуроком «Этапы создания базы данных»»

3. Письменно ответить на вопросы №2 (с. 35 с учебника), №3 (с. 41 с учебника), № 3 (с. 49 с учебника)

23/09/21 Тема: "База данных"

Домашнее задание: §5 - изучить, вопрос 3- письменно

28.04.21

Практическая

работа

«Слияние

документов»

Самостоятельная работа

1.

Создайте документ слияния для генерации пригласительных

открыток. Текст и оформление на ваш вкус (не менее 10).

2.

Создайте документ слияния для генерации информационных

писем для приглашения на научную конференцию. Текст и оформление на ваш вкус

(не менее 10)

24.02.2021

Просмотреть и подготовиться к с.работе👉 ПЕРЕЙТИ

24.02.2021

Практическая работа 11 "Прогнозирование в табличном процессоре"

02.02.2021

Практическая работа "Создание домашней страницы" kompoZer

02.11.2020

Заполнить хронологическую таблицу "История развития сети Интернет"

Пар.10,11 читать,с.67 зад 5 письменно

Отправить на электронную почту tanya-swiridova@mail.ru письмо,в котором прикрепить картинку по изучаемой теме и текстовый файл,содержащий тему и план работы данного урока,в письме указать тему "Службы Интернета"

Тест на оценку 👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1ItAji7-Q3rVmkpHzRyA0-ZfYZareOnRJUHerXj-eeLWwA/viewform?usp=sf_link